Guilherme Arantes é uma das colunas sagradas que suportam o templo sagrado da música brasileira. Pianista e compositor, fez carreira transitando entre gêneros como o rock progressivo e o pop.

Em entrevista exclusiva, Guilherme Arantes fala sobre as influências por trás do retorno ao prog em seu novo álbum “A Desordem dos Templários”. Também conversamos sobre a experiência da gravação do DVD “Temple of Shadows In Concert”, do Edu Falaschi, e sobre a cena do heavy metal atual.

Em um bate papo de quase 2 horas, comentamos sobre diversos outros assuntos, que vão desde a crítica ao showbiz até o papel do teclado/piano dentro da história do rock. Guilherme Arantes também falou sobre política, gravadoras e sobre como conseguiu se livrar do estigma de ser o “Elton John Brasileiro”. Boa leitura!

Um retorno ao progressivo com “A Desordem dos Templários”: composição e influências

“Esse retorno ao progressivo aconteceu por causa do meu mergulho no Barroco. Estava em uma cidade espanhola chamada Ávila. Vou sempre para lá. É uma cidade medieval, com elementos da Idade Média, Renascimento e Barroco. A cidade puxa para esse lado. Ficava escutando toda hora a Rádio Nacional da Espanha. Eles transmitem 24 horas por dia só música clássica. Toca Bach, óperas, músicas renascentistas. São compositores pouco manjados da Europa. Tem outra rádio que é mais de vanguarda e rock/blues. Fico pulando entre essas rádios e fugindo do som comercial.

O mainstream lá é a baladinha e o reaggaeton. São pragas como Luis Fonsi! Lá na cidade é uma serra como Campos do Jordão ou Teresópolis. Tem um cheiro de pinho e lenha no ar. Isso vai levando para uma atmosfera de reclusão. Uma visita a outras épocas. O disco é um delírio meu. Foi um período lisérgico. Comecei a tocar coisas barrocas e saiu naturalmente. Fui para lá para estudar o Domenico Escarlate, que é um dos fundadores do Barroco. Ele tem 150 sonatas. Resolvi dissecar essas sonatas com o MIDI do meu computador. Tem muitos acervos de MIDI lá na Europa. Você baixa esse arquivo e coloca para tocar em um andamento bem devagar. Isso auxilia a leitura.

Comprei livros também sobre Barroco. Foi um período em que mergulhei nessa fase da música. Tem o rigor do contraponto. Muita coisa renascentista também. Me inspirei nos cânticos. Isso tudo ecoou na minha cabeça. Isso tudo é muito Guilherme! De nascença, sou muito europeu. Minha formação era ficar escutando meu pai. Ele gostava muito de MPB e Bossa Nova também. Era a turma dos médicos boêmios das décadas de 1940 e 1950. Foi esse clima que me fez.

Depois, chegou o Tropicalismo e a música progressiva nordestina. Ouvi muito Zé Ramalho, Ave Sangria e o Movimento Armorial. Por isso esse disco ficou com essa cara. Eu resolvi chutar o pau da barraca! Abandonei um pouco essa preocupação com o mercado. Se vão ouvir ou não. Fiquei muito cético. Eu tenho quase 70 anos, não posso ficar querendo acontecer em uma cena de jovens, de empoderamento. Hoje a arte é muito visual. Tudo é voltado para a imagem. Para as transições imagéticas. Tudo é bizarro!

Outra coisa que influenciou foi que tive um problema na coluna. Fiquei meses de cama lá em Ávila. Tive uma cervicobraquialgia, que é um problema de pinçamento. Isso inflamou meus braços. Era uma dor insuportável! Só deitado mesmo que eu suportava. Então fiz exames, tomei medicamentos. Foram 8 meses preso na cama. Então fui ler. Li a biografia da Nara Leão. Li tudo sobre Tom Jobim. Me apaixonei pelas histórias da nossa música popular. Fiz uma releitura crítica da minha situação. Quem sou eu? Como será que o Brasil me vê? É uma pergunta que eu nunca fiz. Eu achava que o Brasil era obrigado a me ver. Vivi perseverando nessa luta para ser visto e reparado.

Tanto que se você ver eu cantando 'Planeta Água', aquilo é um esforço descomunal para o Brasil prestar atenção em mim. Isso foi uma coisa que entrou em revisão na minha cabeça. Agora com 50 anos de carreira, paro e penso: “Será que é tão importante que o Brasil repare em mim?”. Eu estava em uma cidade onde ninguém me conhece. Não era ninguém. Uma pessoa normal comprando pão, sem regalia nem fama. Comecei a enxergar a vida de outra maneira. Sem essas regalias do showbiz. Isso é algo que vicia. Foram muitas décadas de showbiz. Aparecia na televisão e tudo. As pessoas reverenciam muito a fama, a celebridade. Estou em uma época de questionamentos profundos. Por isso fui mergulhar no barroco. Lá é seguro, estou em casa. Ali eu sou eu. Ali eu sou o menino, adolescente, tocando Händel de ouvido.

Assim as músicas foram nascendo naturalmente. É um disco angustiado e melancólico no sentido do belo. A melancolia boa. Algo na contramão desse sentimento de só alegria, poder e ostentação do mundo atual. Acho que meu papel no mundo entrou em colapso e resolvi compor da minha cabeça. Então banquei tudo, fiz por conta própria. Para que eu ia pensar se ia tocar ou não? O máximo que fiz foi formatar as músicas com um tamanho mais lógico para tocar no rádio. Mas fiz despreocupado e certo. Está sendo bem recebido, as pessoas gostaram”.

A música e cultura no Brasil de hoje

“O Brasil continua cultuando as mesmas pessoas de 50 anos atrás. Não andamos 1 cm para frente. Somos um dos países mais estacionários do planeta. E olha que o mundo está bastante parado! Falo porque o pop mundial é muito rico e diverso. Nas rádios que não estão no mainstream, lá na Espanha, pude ouvir coisas interessantíssimas. Prestei atenção em novas vanguardas. Tem gente fazendo música na Sérvia, Croácia, Ucrânia. Tem banda de rock na Polônia. Isso é bacana. As vanguardas de Portugal e na Espanha são muito ricas. O mundo não é só esse Top 40 que aparece por aí.

Voltei para o Brasil depois de 2 anos e sinto que estamos em um momento muito pobre. A TV à Cabo, por exemplo, você pula de canal em canal e só diz: “Não, não, não... ruim, ruim...”. Aí você encontra um canal interessante sobre os astronautas do passado ou ufologia arqueológica. Canais de cozinha são legais também. Mas é muito pobre perto do leque da TV à cabo na Espanha. Lá tem canais das províncias. Tem as províncias da Galícia. Você assiste crianças plantando azeitona na Catalunha. Assiste aulas de horticultura para crianças. É uma coisa engraçada. Os programas de cozinha são muito legais.

Agora, tem os realities também. Tem uma ilha onde todo mundo fica pelado. Balada na piscina com DJ. Muitas brincadeiras. Tem tudo isso. A Espanha é muito hedonista também. E chata! O hedonismo no mundo é algo chato! Se tornou uma pentelhação. É monótono. Os navios e cassinos lotados, as ruas de Madrid com aquele turismo de multidões. Parece uma invasão de cupim. Todo mundo querendo se divertir e ser assertivo. Bicho, isso é muito chato! Para mim, o barroco foi a solução. Parar e ficar em silêncio. O silêncio é tudo de bom. Aquele papel em branco que você vai desenhar. Você faz seus rabiscos. Fiquei em paz. Me dou por satisfeito. Hoje, me dá muito prazer trazer um som novo. Uma visão peculiar minha. Temos que viver assim e ser feliz. É quase que um autismo. Há um autismo necessário nessa era”.

O tema por trás das letras e o Guilherme Arantes ‘Isentão’

“As questões históricas e filosóficas que estão embutidas nas letras são como críticas dessa época. É um déjà vu da humanidade. Ela retoma os mesmos temas muitas vezes. Nós estamos em uma era que dá sinais de um medievalismo de narrativas construídas a partir dessa estrutura algorítmica das redes sociais. Isso é muito preocupante. É um disco muito lírico. Antes de mais nada, é um disco de amor e delicadeza. É uma busca pela pureza. Essa minha safra fechou com uma música chamada “Temporã”, que é uma cantiga de ninar que fiz para o novo disco da Alaíde Costa. É uma música escandalosamente bela. Essa foi o supra sumo. Era para ter entrado no meu disco, mas o álbum ficou pronto antes. Tem várias etapas de mixagem e masterização. Uma hora tem que fechar a tampa. Logo depois que fechei, veio essa que é a música mais foda de todas! É algo sublime que lembra muito Gabriel Fauré. Para mim, ele é o ícone dessa época do absinto. Eles deliravam! Era um clima psicodélico da Paris do Iluminismo. Era o fim do Romantismo. Aquilo sou eu para caralho! Eu sou romântico.

Esse disco acabou tendo muitas qualidades do meu romantismo. As harmonias são muito bem construídas. “Nenhum Sinal do Sol” e “El Rastro” me dão uma alegria intrínseca. Não quero que o mundo reconheça nada. Não quero nada. Sabe o que eu quero? A eternidade! A superação da transcendência. Quero ser descoberto pelos jupterianos um dia! Isso saiu no O Globo em tom de piada. O jornalista pinçou essa frase e ficou um título absurdo e papo cabeça estilo anos 1970.

Acho que esse papo cabeça é muito melhor do que a polarização que está aí. Prefiro milhões de vezes isso. Falávamos sobre disco voador. O próprio Raul Seixas escreveu sobre isso. Acho o Paulo Coelho demais. Essa era delirante dos anos 1970 é um sinal claro de para onde nossa música deveria ir. Constatei que hoje em dia tem uma moçada bem alinhada nesse som lisérgico e viageiro. Essa abertura de mente do Pink Floyd. Existia um curto a abertura da percepção. Hoje, existe um culto ao fechamento da percepção. É um desbunde em que é diversionista politicamente. Tenta sair da sinuca de bico da definição política. O que você é?

Por exemplo, quando explodiu aquele negócio do Sérgio Reis, em que ele se inclinou para o Bolsonaro, vieram me procurar para entrevistas. Eu me retirei de um disco do Sérgio que ele estava fazendo. Eu não quis falar sobre esse assunto porque isso ia desvirtuar. Eu estava na semana do lançamento do meu álbum. Me foi cravado um adjetivo de isentão, quando na verdade um cara que escreve em uma época dessas um disco chamado “A Desordem dos Templários”, posso ser chamado de tudo, menos de isentão.

Se há alguém que está falando sou eu. Mas não preciso assumir esse velho protagonismo que é o protagonismo da contracultura do Glauber Rocha ou Caetano Veloso. Esses são compositores que falam e se colocam. O Brasil ainda está em busca desse ícone? Desse protagonismo extramusical? Para mim, foi uma decepção. Meu disco está falando tudo. Tem letras que retratam a truculência do totalitarismo. Você chamar um compositor desse de isentão é triste! Só porque não quis ficar metendo pau no coitado do Sérgio Reis. Ele foi um coitado. Foi maltratado pelos próprios colegas, que largaram”.

A participação no DVD “Temple of Shadows In Concet”, do Edu Falaschi

“Essa experiência foi sensacional. Primeiro, porque dou o maior valor para esse público do heavy metal. Eles são bastante exigentes em termos musicais e instrumentais. Eles dão valor para os instrumentistas. Existe toda uma conceituação que é diferenciada nesse nicho. Sempre gostei desse nicho por causa disso. Já na década de 1990, fui assistir o Metallica no estádio do Palmeiras. Consegui entrar em um lugar próximo ao palco onde eles jogavam palhetas para os fãs. Foi sensacional. Esse é o showbiz em escala gigante, mas é um showbiz de músico, que tem esse viés. É uma moçada que gosta da música, gosta de ver os caras tocando. Gosta do som pesado e do virtuosismo. Eles gostam da qualidade do que está sendo feito ali. Por isso, as bandas são muito boas.

Embora não deixe de ser parte do showbiz. Hoje, estou em uma fase de crítica à palavra ‘showbiz’. A Revista Bizz acabou com o movimento do pop rock brasileiro. Essa palavra hoje me causa urticária. Boa parte dessas bandas do metal são entertainers, sobem no palco para repetir com exatidão e fidelidade aquilo que foi feito historicamente por essas bandas. Mas esse showbiz me agrada. São segmentos do showbiz que acho que têm uma fidelização muito forte.

Pela primeira vez nessa cena do showbiz do heavy metal, tive oportunidade de participar. Um monte de homem na plateia. Todos de camisa preta, bota, tomando cerveja. É uma galera que nunca pensei que fosse ter credibilidade. Isso me agradou muito. O que eles cultuam é o som. Existem recursos audiovisuais, mas a pegada é bem exigente. Eu me senti muito valorizado e muito bem. Fui muito bem recebido. Tocamos não só a música do ‘Temple of Shadows’, mas também ‘Planeta Água’, que é uma música progressiva, grande, densa, com recursos de orquestração.

Para mim, essa experiência foi um incentivo na minha carreira. Me fez redescobrir possibilidades para mim. Quando estava compondo ‘A Desordem dos Templários’, essa foi uma lembrança muito boa. Uma esperança de poder agradar uma juventude que é diferente. Fora do padrão. É uma molecada que gosta de progressivo. No fundo, é o que eu sou. Por mais que eu tenha me desviado para o pop e música de televisão nos anos 1980. O fato é que minha origem tem essa raiz. Do Genesis, Yes, Pink Floyd, O Terço, Som Nosso de Cada Dia. Essas são bandas que faço homenagens. Fomos muito maltratados pela história, porque quando aderimos ao progressivo, rapidamente chegou o punk com uma formulação teórica dos críticos para demolir aquela catedral que o Paulo Ricardo classifica como o ‘Paiol de Bobagens’. Isso seria o progressivo.

Depois, poder comunicar com essa galera do show do Edu foi muito bom. Enxerguei isso de cima do palco. Como é bom tocar um instrumento e ter o que mostrar. E as pessoas respeitando. Naquele ambiente do camarim do Edu Falaschi tinha pessoas do Helloween. Eram várias bandas representadas. Músicos europeus. O pessoal foi super legal comigo. Me senti super em casa. Isso também é um pouco da minha turma”.

Moto Perpétuo: a sonoridade e a imagem de Guilherme Arantes ao longo das décadas

“O próprio Moto Perpétuo é uma prova de sobrevivência de um som que é muito misterioso. Tem muito a ser descoberto e apreciado por outras cabeças de outras épocas. A gente não era do showbiz, não tínhamos androgenia, que era um componente importante daquela época de Alice Cooper e Secos e Molhados. Nós não éramos aristocráticos, que é algo que o progressivo sempre foi. São pessoas formadas em conservatório. No fundo, um bando de chatos. O progressivo era pedante, ali era uma oportunidade de todo o pessoal que tinha estudado música formalmente brilhar.

Mas nós éramos misteriosos. Era uma mistura de som imaginário com coisas brasileiras. Tinha Milton Nascimento. Eu adoro o Moto Perpétuo. Ali estava a raiz de toda a genialidade. As músicas eram bonitas para caralho. Eram poemas interessantes e delirantes de uma era que remete ao som viageiro, mas ao mesmo tempo uma coisa brasileira. Fomos massacrados pela crítica, que são jornalistas que tinham seus parâmetros geracionais de uma era do tropicalismo. Nós somos pós-tropicalistas. Politicamente, éramos inocentes. Não tínhamos passado pela piração de Saquarema, Raul Seixas, Rita Lee, do final do tropicalismo. Das drogas, ácido e maconha explícita. Éramos muito novos. Eu tinha uns 19 anos e era purista.

Digo que esse álbum ‘A Desordem dos Templários’ é um fechamento de uma grande obra conceitual que começa lá no Moto Perpétuo. Funciona como se fosse um grande disco gigante que é a carreira do Guilherme Arantes. Tem coisas meio Gentle Giant, como a música ‘Kyrie’. Foi glorioso fazer. Só o tempo vai julgar essa amarração que fiz. Estava em condições de dificuldade, preso em uma cama, quase paralítico nos braços. Então, me apeguei em ler, pensar, escrever. Isso foi um escape fabuloso para mim nesse período. E isso em plena pandemia, trancado em casa e preso numa cama.

Me senti o Renato Russo. Me identifiquei para caralho com ele! Essas experiências fazem com que você encontre uma individuação muito forte. Uma identidade sua peculiar, da sua pessoa profunda. Para mim, essa viagem acabou se manifestando dessa forma. Era um progressivo que não era purista. Tem músicas de amor também. Esse álbum me deu alegria de estar vivo. É como se fosse tardiamente um novo disco do Moto Perpétuo”.

Festivais, showbiz e o mercado da música

Hoje, o mercado está muito antimusical. As pessoas estão investindo muito em não querer ser formal e erudito na música. Elas fogem do padrão que exige ser bom no instrumento. Sei que tenho no meu repertório músicas como ‘Raça de Heróis’, que seria o segundo disco do Moto Perpetuo.

Depois que fizemos o Festival de Iacanga, fiquei chocado com a brutalidade do showbiz. Fui vaiado, falaram ‘Toca rock porra!’. Tocar rock significava tocar Johnny B. Goode. Todas as bandas tocaram essa música. Era a forma de abrir a caixa de pandora daquele público bicho grilo que estava lá. O pessoal queria fumar, tomar ácido, beber, transar, ficar pelado. Era comportamental.

Outro dia, publiquei no meu Facebook sobre o Festival de Woodstock. Foi algo muito musical. O Richie Havens abriu com ‘Freedom’. Era um cara sozinho no violão com uma voz incrível e performance maravilhosa. Isso me faz chorar até hoje. A música ‘Soul Sacrifice’, do Santanta, também é uma explosão contracultural, com aquele acento cubano e porto-riquenho. São coisas que me dão vontade de chorar. Aí você corta para o Rock in Rio de hoje, tem opções de lazer e culinária. Toda uma gourmetização dos costumes. O som perfeito, equipamento computadorizado. Tudo de uma forma totalitariamente calculada para não ter surpresa mais. Não tem surpresa, é só confirmação.

Aí sobe a banda de heavy metal e faz aquele rito do Iron Maiden. O povo vai lá só para confirmar aquilo que um dia foi transgressor, mas é histórico. Aí você vê como as épocas são loucas e diferentes. E como é lindo ser dessa geração. Ter vivido tudo isso. Mais do que nunca, esse ano, resolvi ser eu mesmo. Eu sou isso aí. Sou barroco, melódico, amoroso, com letras doces, e tenho minhas críticas contra a humanidade, o sistema. São sempre de um jeito bem poético meu, que acho que isso vale mais do que qualquer sucesso numérico, com milhões de views. Isso não diz nada.

Pega o Cassiano por exemplo. Ele não tem números para apresentar. Quantos milhões de discos ele vendeu? Quantos views teve? Mas ele é o Cassiano. Isso desmonta toda essa álgebra. Você tem algo puro e bonito. Eu fui reavaliar o Peter Gabriel em cena. Era showbiz? Sim, mas tinha arte. Isso foi algo peculiar da nossa geração. Temos que dar valor ao que somos, de onde viemos e o que ainda somos capazes de fazer. Não faz mal que o Moto Perpétuo não teve números. Ninguém teve números. Éramos experimentais. Vendia pouco.

Nessa época, me tornei amigo do Walter Franco. Também toquei com o Jorge Mautner quando tinha uns 16 anos. Eu estava louco para cair na estrada com eles. Ele ia se apresentar na Bahia com o Gil e Caetano. Para mim, era um sonho mirabolante. Sair da casa do meu pai e cair na estrada com uma turma de malucos. Colei nos caras e eles eram o máximo. Tudo que eu queria era ser um deles. Hoje em dia, a beleza da nossa geração permanece de pé. Tínhamos uma transgressão legítima e verdadeira. O mundo está aí. É um mundo esquisito e muito louco. É um mundo previsível, o que não era na época”.

“Tenho inveja dos guitarristas!” - O papel do teclado e do piano na história do rock

“O reinado da guitarra permanece ainda muito vivo, mas foi muito mais hegemônico ao longo de todas as fases do rock. É um instrumento muito expressivo, que permite uma interação humana de fazer chorar as cordas. A mão esquerda e direita dominam de uma forma a corda que para o tecladista é árido. O tecladista toca sempre o mesmo som. Não consegue mudar muito o timbre do som. Essa é uma inveja que temos terrível dos guitarristas! É uma inveja doente da expressividade do guitarrista. Eles são sempre as grandes estrelas das bandas. Nacionais também. As bandas brasileiras. O Sérgio Dias e o Sérgio Hinds, por exemplo.

Agora, nós do piano, dominamos uma outra estrutura da música. Seria uma superestrutura. O piano dá uma visão periférica da música. Ele dá um domínio menos intrusivo na música e no timbre. Ele é dominador de um plano mais alto, onde você planeja uma harmonia e uma concepção. O piano dá uma dimensão elevada do conjunto. Não sei explicar muito bem. O piano no Brasil tem uma história gloriosa. Temos pianistas como Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, depois o próprio Ary Barroso, Tom Jobim, João Donato, Marcos Valle etc. Mais para frente, o Ivan Lins, Taiguara, Antônio Adolfo, Wagner Tiso. Eles todos fizeram a música brasileira de piano ser uma música de qualidade.

O piano brasileiro tem uma coisa peculiar. Ele absorveu muito da sala da família brasileira. Sempre tinha um piano. Essa sala era frequentada por pessoas das favelas e comunidades, que vinham tocar valsas. A casa brasileira tem no piano um templo de excelência europeia, onde acontecia uma mistura com a cultura popular das camadas menos favorecidas. Isso possibilitou o surgimento de grandes músicos como o Tonga, Nelson Cavaquinho, Pixinguinha, João de Barro. Essa tradição da música brasileira que é como uma música de salão.

O surgimento dos bares de piano na década de 1970 é algo riquíssimo. Eu estava lendo sobre isso em vários livros. Essas histórias que permeiam a boemia carioca. É uma coisa chique do Brasil de 1940, com cassinos como o da Urca. Com isso, surge a Bossa Nova e o piano é um protagonista importante da Bossa, com o Tom Jobim. A biografia dele, escrita pelo Sérgio Cabral pai, é muito boa. Tudo isso me faz enxergar de onde eu vim. O rock progressivo tinha muito dos pianistas também. O Flávio Venturini é meu contemporâneo. Na década de 1980, o piano teve uma presença discreta através do Luiz Schiavon, que tocava no RPM. Ele fazia as estruturas musicais. O Paulo Ricardo é muito bom. É um poeta, mas a parte musical toda do RPM é do Schiavon.

Então, o piano era muito pouco representado nessa época. A década de 1980 é fortemente marcada pelo fortalecimento da guitarra pop no Brasil. Algumas bandas tinham teclado, como o Metrô. Gostava muito deles. Agora, eu fiquei como sendo o grande ícone do piano pop brasileiro. Era uma figura isolada e isso muito me ajudou a ser único nesse movimento. Não havia concorrente. Muitos tentaram. Algumas gravadoras tentaram. A banda A Cor do Som, por exemplo, tinha o Mú Carvalho. Adorava ele. Eu emprestava meu minimoog para ele quando eles faziam show em São Paulo. Eu ia de tiete! Ele não cita isso nas histórias, mas deveria citar. Eu adorava essa banda. Eles faziam uma mistura, tinham ótimas ideias.

Teve um ponto em que a Warner tentou fazer do Mú um Guilherme Arantes. Ele era um menino bonito tocando e cantando bem, mas o fato é que o pessoal tinha que comer muito feijão para chegar no Guilherme Arantes! Eu era uma coisa misteriosa. Era uma mistura do estrelato do Taiguara e Ivan Lins. Eu incorporava muito bem isso. Tenho a influência também do piano dos Beatles. Minhas maiores influências eram o Cat Stevens e Rick Wakeman. O Rick Wakeman era o pianista do Cat Stevens, que gravou ‘Morning Has Broken’. O Vangelis é meu ídolo também. Canastrão, mas adoro ele. O teclado no rock mundial é mais protuberante. Ele aparece mais do que no Brasil.

É muito louco hoje eu chegar aos 70 anos e entender as coisas de um jeito diferente do que eu entendia com 20 anos. Meu piano não é virtuosístico. Não sei fazer muita coisa. O meu é basicão. Meu piano é tipo a guitarra do Keith Richards. Sento, toco piano e você logo reconhece. Mas não sou virtuoso. Virtuoso é o Richard Clayderman. Eu sou toscão e básico, mas tenho bons colegas. O Tom Jobim, por exemplo, toca piano do jeito dele. Meio toscão. O João Donato também. Esse piano é swingado e básico. Isso é bacana”.

Guilherme Arantes é o “Elton John Brasileiro”?

“Eu fiquei como sendo uma figura única entre os pianistas e tecladistas de sucesso no Brasil. Isso me ajudou bastante. Agora, quando me chamam de ‘Elton John Brasileiro’, acho uma redução. Acho que é lisonjeiro. Acho bacana demais o Elton John. Principalmente o Elton John angustiado do começo. Esse é imbatível! Ele ainda sofrido por várias questões da própria pessoa dele. Ele tinha uma persona angustiada, nostálgica e profunda. Só que o Elton John, por força do showbiz, se tornou um grande entertainer e performer. Era um compositor de mão cheia e um puta cantor. Mas ele coloca ternos cintilantes, coisas que jamais pus. Na década de 1980, cheguei a usar umas roupas diferentes na fase do desbunde. Eram de marcas como Fiorucci, Yes Brasil e Company. São da nossa geração.

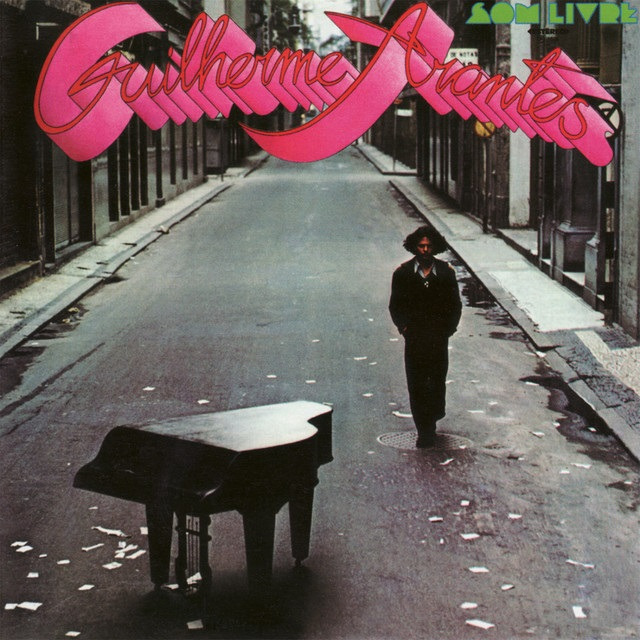

O fato é que nunca me enfeitei para o showbiz. Sou daquele jeito da capa do meu primeiro disco até hoje. Não consegui criar um personagem que fosse um signo visual. Quando entrei na Warner, o André Midani tentou fazer isso comigo. No meu primeiro disco, quiseram falar que eu era o ‘Elton John Brasileiro’. Por isso, na capa o meu nome está escrito em cor de rosa. Tinha todo um figurino preparado para combinar com esse nome cor de rosa. Tinha um óculos de borboleta, um terno todo rosa choque, com sapatos de plataforma. Quando olhei aquilo que a Som Livre tinha preparado para mim, falei que não queria me fantasiar de Elton John. Expliquei que eu não era aquilo.

Minha sorte é que quando eles me lançaram, fui buscar outra referência para apresentar para eles. Mostrei a dupla Simon & Garfunkel. Peguei a capa do ‘Greatest Hits’ deles. Eles estão no Central Park com aquela cara de judeus universitários novaiorquinos. Eram estudantes intelectuais, com uma jaqueta de camurça. É assim que o Guilherme Arantes saiu na capa. Ficou com o nome rosa, mas consegui negociar com a gravadora. Apresentar outro ícone fortíssimo do showbiz, que era o Simon & Garfunkel, isso foi uma escolha muito esperta para um menino de 22 anos! Eu tinha feito USP e FAU. Malandramente, escapei dessa busca de um signo visual que era andrógeno. Era o Elton John.

Quando hoje me chamam de Elton John, é um elogio, claro, mas não é bem isso. O Guilherme é letrista de todas as músicas praticamente. Coisa que o Elton John não chega nem perto. Ele tem um letrista parceiro, que é o Bernie Taupin. Mas eu sou uma soma deles dois! Logo do começo, já fiz boas letras, como ‘Amanhã será um lindo dia / Da mais louca alegria / Que se possa imaginar’. Ou ‘Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto / À meia-noite, à meia luz’. Isso era nato em mim. Em um país como o Brasil, provocou uma inveja terrível. Eu era bonito para caralho. Era um menino. Me lancei com 22 anos em 1976. Um cara de 22 anos tem um frescor na imagem. Ainda tinha restos da adolescência, com espinhas no rosto.

Acho que dei muita sorte, porque tive boas pessoas que respeitaram, como nesse caso do primeiro disco. Os caras entenderam que fazia mais sentido fazer da forma que eu estava propondo. A foto que saiu no encarte é belíssima. Posso ser ali um estudante da FAU andando no centro do Rio de Janeiro, com as ruas vazias.

Depois, caí no pop dos anos 1980. Alguns erros de estratégia foram cometidos. Em 1983, estava sem caminho em termos de gravadora. O pop nacional já tinha se multiplicado com outros nomes, como Biafra e Dalto. Seria um ‘New Romantic’. O Ritchie surgiu como uma bomba! Era um performer. Eu tinha um jeito desenxabido no palco. Fui para a gravadora CBS, que era líder de vendas, mas era bastante brega em suas escolhas. Tinha muito do romântico brega”.

Gravadoras, anos 1990 e a nova geração do rock

“Quando surgiu a Revista Bizz e outras de rock, a escolha da CBS nunca era anunciar na Bizz. Nem pensar! Anúncio da Guilherme Arantes tinha que ser na Capricho, Contigo ou Sétimo Céu. Aí você vê que estavam escolhendo caminhos para mim. Eu tinha que me tornar algo brega. Isso fizeram com o Djavan na fase ‘Lilás’. Tinha um lustro de glamour sexy. Todos os artistas da CBS eram assim. Tinha o Fábio Jr, Angélica, Rosana e Dominó. Depois veio o Radiotáxi. Eram bonitinhos, bem acabados, arrumadinhos e bem vestidos. Todos puxando para o Brega. Nesse momento, já surgiam outros caminhos fonográficos como a EMI/Odeon, que fizeram outra gestão em direção ao rock e ao blues. Com um acabamento mais britânico. Mas eu acabei ficando 10 anos na CBS. É só ver as capas dos meus discos, que eram muito glamourizadas. Mas consegui manter as minhas músicas, com minhas letras, arranjos, introduções. Era meu jeito e foi mantido. Isso foi um grande trunfo.

Já na década de 1990, era uma década do entretenimento. O showbiz investia pesado. Antes, tinha o Paralamas do Sucesso. Em 1990, era o Skank. A música ‘Garota Nacional’, por exemplo, falava coisas tipo ‘Uma libido do cacete’. Eu nunca iria fazer uma música dizendo isso. Era uma nova fase do entretenimento. Uma nova galera surgia. Uma moçada de classe média. Não sei se estou sendo injusto. Temos obras importantes do Skank, como o ‘Samba Poconé’. Tem uma proposta de arte ali. Não vou falar que não tem. Outra coisa que aconteceu foi o surgimento do Jota Quest. O Rogério Flausino é o Michael Bublé do rock. Ele tem um acabamento do cantor entertainer. Puxa para um acento mais R&B e de música negra. Porém, é uma banda mais festiva. Eles sobem no palco cantando ‘Encontrar Alguém’. Encontrar alguém é escrever sobre a atividade da paquera e da azaração, que é o fundamento da balada. É uma música extremamente adaptada para cantar naquele ambiente da balada.

Por isso digo que as coisas começam a ficar bastante objetivas durante os anos 1990. As pessoas vão ficando mais pragmáticas. A coisa é feita para dar certo, numa cena que é o ambiente do showbiz. As coisas são preparadas para dar certo. Isso é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Não era preparado para dar certo nem lá no Festival de Iacanga. Já lá eu não gostava dos que se preparavam para dar certo. Se fosse para eu cantar para dar certo, já teria cantado ‘Johnny B Goode’ em Iacanga. É muito louco isso aí. Não sou um bom performer nem entertainer para show. Há pessoas mais preparadas, como o Maurício Manieri. Ele é muito mais preparado do que eu para entreter o público. São artistas quase que de laboratório.

O Daniel Boaventura, por exemplo, é um show de entertainer. Ele bota um terno Armani chiquérrimo. A plateia, por sua vez, pagou não só para ver o Maurício Manieri ou o Daniel Boaventura. Ela está lá para exibir seu Rolex. Não tem onde usar isso! A plateia não tem onde colocar um óculos da Prada. É um lado que hoje já tem uma formulação política. A estética inventou a ideologia. Por isso, hoje, quando sou chamado para dar pitaco de política, afirmo que não acho que a ideologia gere a linguagem. É ao contrário. O Noam Chomsky já explicou isso em suas teorias de linguística. A linguagem que cria a ideologia. Olha que louco! Ela não é fruto da ideologia.

Então, quando o Bolsonaro fala que foi visitar a Torre de Pisa, essa frase foi estudada pelo gabinete dele. Ele precisa falar isso porque tem uma parte da população brasileira bastante numerosa que votou em um cidadão que quando vai à Pisa, tem que falar que foi lá. Quando o Sergio Reis falou que mulher é frouxa e que ele não é mulher e por isso não tem medo da cadeia. Ora, o machismo é criado pela linguagem. Aí é onde nasce a ideologista machista ou comunista”.

O conselho de Jorge Ben Jor e a crítica musical brasileira

Uma vez o Jorge Ben Jor reclamou comigo porque ele tinha gravado uma música, mas o Liminha tinha mandado apagar tudo e ia colocar o Paralamas com as guitarras do Herbert Viana. Foi apagada a guitarra do Jorge. Aí, ele pegou as fitas e refez tudo do jeito dele. Era a música ‘W Brasil’, que ele ainda ia lança. Foi um sucesso retumbante. Mas na época, o Ben Jor me falou: ‘Guilherme, nós não corremos atrás do sucesso. É o sucesso que corre atrás da gente’.

Ele falou para eu seguir meu caminho como sou e que mais dia ou menos dia, o sucesso viria. O sucesso fica procurando avidamente quem ele vai abençoar. O sucesso está à procura. Se você seguir seu caminho e sem deixar ninguém botar para baixo, o sucesso é inevitável. Ele precisa que a gente dure. Aí ele vai encontrar você mais lá na frente no caminho. Não devemos correr atrás. Esse foi um conselho muito legal do Jorge Ben Jor. Ele sabe mais do que a maioria. O importante é que eu acho que tenho um trabalho consistente, com letras muito boas. Fazer caras e bocas até o Renato Russo fez.

Por exemplo, tem uma letra em que falo que ‘Vontades fazem de um rei um escravo / Quando ponho o mundo atrás das grades’. É a letra de ‘Taça de Veneno’. Essa música era de rompimento, terminando a década de 1980. Eu estava escrevendo frases que são ouro da minha história. São coisas que vão ficar, como esse disco novo. Tem partes muito interessantes. Ele é predominantemente excelente. Agora, sei que meu trabalho tem a ver com minha viagem barroca lá na Espanha. Não tem a ver com nossa realidade no Brasil. Não toca muito em problemas sociais. Isso faz com que a gente sofra um pouco. As pessoas têm uma visão muito pragmática. Para mim, o importante era colocar um produto de arte, com letras bem acabadas e sinceras.

Falaram que eu já estava perdendo minha voz. Que não está a mesma coisa do passado. Acho que não souberam muito bem como colocar isso. Essas músicas foram cantadas em um microfone bem peculiar. Fiz um vocal coaching profundo. Música por música. Para eu cantar bem relaxado. Para eu não ficar esganiçado, não ficar uma voz metálica. Então, ficou uma voz agradável e bem colocada. Algo natural e fluido. Está bem cantado para caralho! Minha voz está boa para caralho! Está muito limpa e superior a tudo que já cantei na minha carreira. Só que antigamente eu cantava mal e rápido. Não fazia vocal coaching. Não tinha um acabamento na estrutura da voz, que me fazia ficar relaxado. Eu puxava muito a voz na mixagem. O crítico acha que estou com menos voz. Não é isso. Está mais baixa porque está infinitamente melhor. Isso é um equívoco”.